滑舌が悪い?子どもの発音の悩みを解消するためにできること

お子さんに対して

滑舌が悪くて聞き取りづらい

舌足らずで心配…etc

このような症状でお悩みではないですか?

その原因、口腔機能発達不全症かもしれません

「口腔機能…??なんですか、それ」

と思われる方も多いと思います

簡単にいうと

口の機能がきちんと発達してない状態のことです

歯科の分野にて

口腔機能発達不全症と診断されるお子さんの中に

滑舌が悪くなるケースがあります

「うちの子、甘えん坊だし

滑舌が悪いから、ちゃんと喋らせないと!!」

「〇〇さんの子は、ちゃんと話せてるのに

うちの子はなんで話せないの??」

ついつい焦ったり、

叱ってしまったりしていませんか?

お気持ち、とっても分かります(涙)

ただ、滑舌の悪さは

口腔機能発達不全症のように

本人の問題ではない可能性があります

話したくても話せないのに

ちゃんと話しなさいと怒られてしまったら…

話したら、怒られる

黙ってても、怒られる

解決できないまま悩み続け

もっと話せなくなる原因にもなりかねません

なぜ、話せないんだろう?

という視点をもち

きっと理由があるはず!

と理解した上で

保護者の方は、知識をつけてみてください!

「笑顔がいちばん!」

目次

⒈滑舌が悪くなる原因

⒉小児口腔機能発達不全症とは?

⒊滑舌をよくする方法

⒋まとめ

⒈滑舌が悪くなる原因

子どもの滑舌が悪い原因は、

発達の遅れや聴覚の問題、心的要因なども考えられますが

口腔機能が原因であることも多いです

子どもの滑舌が悪くなる原因は

筋力不足、歯並び、舌小帯の短縮症の3つがあげれられます

これらのキーワードは舌です

舌の筋肉が落ちると、口が開く

舌が上顎についていないと、歯並びが悪くなる

舌の小帯が短いと、舌が動かせない

ここから始まり

話す、食べる、呼吸する時に使う

口の周りの筋肉も衰え

滑舌まで悪くなる可能性が出てきてしまうのです

口の周りの筋肉は

生きるのに不可欠な筋肉なんですね

滑舌の異常を判断するには

目安を知っておく必要があります

全ての発音を習得するのは、

およそ5歳ごろと言われています

【 発音を覚える年齢の目安 】

2−3歳 母音・タ行・パ行・マ行

3−4歳 カ行・ガ行・ハ行

4−5歳 サ行・ザ行・ラ行

この頃を過ぎても

発音がはっきりしない、舌足らずだと感じたら

迷わずに歯科を受診してください

口腔機能のチェックは

定期検診でも受けられますので

お気軽にご相談くださいね

⒉小児口腔機能発達不全症とは?

日本口腔外科学会では、

「食べる機能」、「話す機能」、「その他の機能」が十分に発達していないか、

正常に機能獲得ができておらず、明らかな摂食機能障害の原因疾患がなく、

口腔機能の定型発達において個人因子あるいは環境因子に専門的関与が必要な状態

小児口腔機能発達不全症について

このように定義されています

ざっくり要約すると

日常生活において、口の機能が原因で困りごとがあり

歯科に相談した方がいい場合につく病名、のことです

2018年より、新たな病気として加わりました

口腔機能発達不全症のお子様は増加傾向にあります

また、口腔機能発達不全をほっておくと

大人になってから機能を回復しようとしても

難しくなってくるため、早期発見が大切です

早期発見し、歯科でケアを受けて

トレーニングするとよくなる子も多くいます

「滑舌が悪いのは生まれつきだから、仕方ないんだ…」

と諦めるのではなく

専門家に相談することをオススメします

滑舌が悪くなるなど

口腔機能発達不全症の原因は、以下のことが挙げられます

・授乳の仕方、離乳食の与え方、食べさせる時の姿勢

・お子さまの遊ばせ方

・口腔習癖(指すい、唇をかむor吸う、爪をかむ、舌をかむ、舌を歯に挟む)

・口呼吸(お口ポカン)

・舌小帯に異常がある

まずは、これらに当てはまらないか

お子さまや自分自身でチェックしてみてください

⒊滑舌をよくする方法

それでは滑舌を良くするには、乳幼児期から何に気をつければ良いのか?

また、滑舌改善のためにできる、口腔トレーニングも一緒にご紹介します

授乳期の姿勢

首が座ったら、縦抱き姿勢がオススメです

抱っこ紐はのけぞり姿勢になり、口呼吸になりやすいです

必要最低限に使用しましょう

成長過程で姿勢を育てるために

首の後ろは触らないのがポイントです

遊ばせ方の工夫

乳児期はなるべくハイハイをさせましょう

つかまり立ちさせないように、低い家具を減らしてみましょう

また、泣くことも口の発育に大切です

何も異常がないのに、ご機嫌で泣き止まない時は

必要以上に、自分を責めなくて大丈夫です

幼児期になったら

体幹を使う室内遊びなどもオススメです

食事の方法

かみごたえのある物を食べれるように

月齢に合わせて噛み潰す練習をしましょう

幼児期に入った後も

食べ物を流し込まないように、水分は食後にします

飲む時はコップで唇の力を鍛えましょう

ストローはなるべく使用しないでください

首を傾けて、水を飲んでいないか?

学童期のお子さんもチェックしてみてください

唇を使って飲むのがポイントです

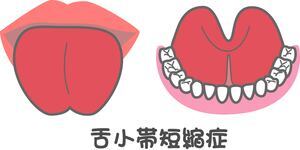

舌小帯短縮症

舌小帯短縮小とは

舌を上顎につける時、下図のようにハート型になります

これは、小帯が短いために起こります

舌小帯が短い子は

小帯部分をレーザーでカットすることで、

舌が動きやすくなるようになります

処置前から、

舌トレーニングを行なっておくと機能回復が順調に進みますよ

舌トレ

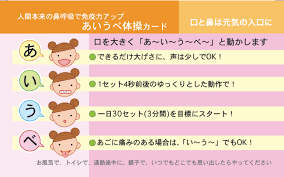

◉あいうべ体操

口を大きく開けて「あー」「いー」「うー」「べー」と動かしていきます

行う際は大きく、4秒かけて行い、30セットを目標に

詳しくは過去ブログへ↓

https://teramura-dental.com/blog_articles/1737000038.html

◉ポッピング

舌の先を上顎につけて、「カッ!」と音を立てます

下に力を入れて音を大きく出すのがポイントです

◉ガムトレーニング

ガムをかみ、丸く形を作って、上顎に引っ付けて伸ばす

舌をガムに引っ付けたまま、唾を飲み込みます

遊び感覚で始めらるので、オススメです

⒋まとめ

今回は、乳幼児期の話が多く出てきました

私は現在、プライベートでは

小学校高学年の2児ママでもあります

今回のお話は

過去の育児の失敗経験を元に

こんな知識があればよかった!と感じていることを

たくさん書かせていただいています

ぜひ、皆さんの役に立てば幸いです

季節は卒業式シーズンに入り、もうすぐ春ですね!

春休みに入られた時には

ぜひ、歯科検診を受けに来てくださいね♪

以上です

てらむら歯科では

定期的な検診・クリーニングをお勧めしております

歯の健康=全身の健康です