フロス?歯間ブラシ?あなたに合うケアグッズの選び方

歯みがきの後に

「フロスや歯間ブラシを使った方がいい」

と聞いたことはありませんか?

私自身、定期検診では

患者さんに毎回のように

お伝えしていることの1つです

ただ、そう言われたものの

「どっちを使えばいいの?」

「そもそも違いってあるの?」

などと迷う方も多いと思います

この記事では

フロスと歯間ブラシの違いを整理し

歯並びや年齢に合わせた

正しい選び方を解説します!

ぜひ、チェックしてみてください!

★「むし歯」について

こちらのブログからチェック

★「歯周病」について

こちらのブログからチェック

【過去の関連記事】

★「歯間ブラシ」について

★「フロス」について

目次

⒈フロスと歯間ブラシの違い

⒉フロスが向いている人

⒊歯間ブラシが向いている人

⒋歯科衛生士が伝える正しい使い方のコツ

⒌まとめ:自分に合うケアで歯周病予防を

⒈フロスと歯間ブラシの違い

フロスと歯間ブラシは

「歯と歯の間を清掃する」

という目的は同じですが

使う目的が異なります

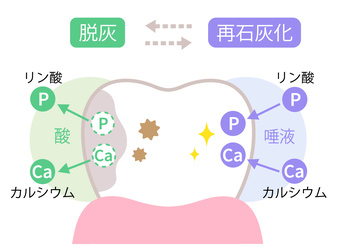

フロスは

歯と歯が接している面の汚れを落とすのもので

歯ブラシだけでは届かない部分の

プラークをしっかり除去できます

一方、歯間ブラシは

歯ぐきが下がって隙間が広くなった部分や

歯周ポケットの清掃に向いているため

歯周病予防に効果的です

それぞれ目的が違うので

口の状態に合わせた使い分けが大切です

⒉フロスが向いている人

フロスは

歯と歯の隙間が狭い方や若い世代に

主に向いています

歯並びが

密に並んでいる場合は

歯間ブラシが入らないため

フロスが最適です

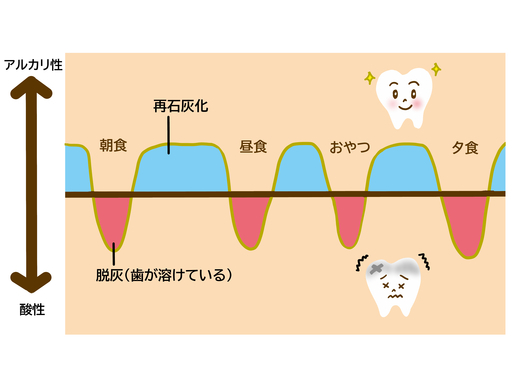

また、むし歯は

歯と歯の間から発生しやすいため

・詰め物や被せ物が多い方

・むし歯が気になる方

には

積極的に使ってほしいです

初心者には

Y字のホルダー付き

慣れてきたら

糸巻きタイプもオススメです

⒊歯間ブラシが向いている人

歯間ブラシは

歯周病がある方や

歯ぐきが下がり隙間が広くなっている方に

主に向いています

若い世代の方でも

歯ブラシで出血しやすい方は

初期の歯周病の可能性が高いので

使用した方が良いです

また

ブリッジ・インプラント・矯正装置が

口の中にある方は

歯の根元に

汚れが溜まりやすいため

歯間ブラシを使用することで

効率よく清掃できます

歯間ブラシで

重要なのはサイズ選びです

無理に押し込むと

歯ぐきを傷つけるため

自分に合ったサイズを選ぶことが大切です

★歯間ブラシの使い方は「こちら」をクリック

⒋歯科衛生士が伝える正しい使い方のコツ

結論から言うと

両方使うのが1番オススメです!

たとえば

・朝か昼:手軽にフロスで細かい部分をケア

・夜:歯間ブラシで歯ぐきを重点的にケア

というように

無理なく使い分ければ

歯こうの除去率はかなりアップします!

ブリッジ部分には歯間ブラシ

インプラント周囲にはフロスを入れ込むなど

部位によって

道具を使い分けることもポイントです

清掃道具を使う際の注意点は

・痛みのない範囲でしっかり擦る

・サイズや太さを正しく選ぶ

・歯間ブラシは2〜3週間で交換

これらを守ると

清掃用具の力を最大限に利用できます

間違った使い方は

歯ぐきの傷・出血・炎症の原因になることもあるため

使い始めは

歯科医院での指導を受けると安心ですよ!

当院では、定期検診で

歯間ブラシのサイズのチェックも

させていただいています

⒌まとめ:自分に合うケアで歯周病予防を

フロスも歯間ブラシも

「どちらが正しい」ではなく

「あなたの口に合ったもの」を続けることが大切です

毎日の歯みがきに

フロスや歯間ブラシを取り入れることで

歯周病やむし歯のリスクを

減らすことができます!

ぜひ、自分に合う方法を見つけて

今日から口の健康習慣を始めましょう!

気になることがあれば

ぜひお気軽にご相談くださいね♪

以上です

てらむら歯科では

定期的な検診・クリーニングをお勧めしております

歯の健康=全身の健康です